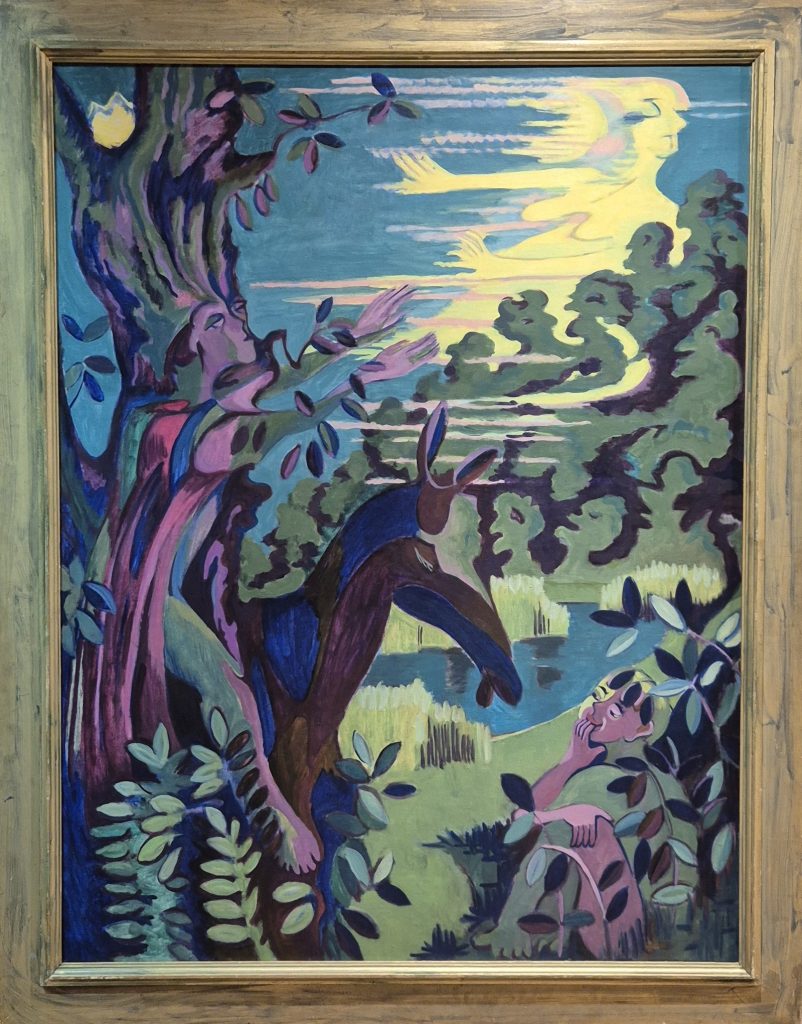

Zwischen Schönheit und Tod: Jagdgöttin Diana

Sophia Rehor

Die mit Löwenköpfen geschmückten Füße liegen auf den Körpern toter Tiere, ihr Blick ist zufrieden auf die Betrachter gerichtet, während der Hirsch mit seinem Ausdruck versucht, von seinem erfahrenen Leid zu berichten. Die Schönheit der Göttin wird bildlich über das Leben der Tiere gestellt.

Die römische Göttin der Jagd, Diana, sitzt nach einer offenbar mühelosen Jagd selbstbewusst auf einem Felsen: Während sie die Betrachtenden mit einem zufriedenen Blick anschaut, hat sie dominant ihren rechten Fuß auf dem erlegten Wild abgestützt. Einer ihrer treuen Jagdhunde legt ihr den Speer in die rechte Hand, während sie mit der Linken zwei gezähmte Wildtiere, einen Löwen und einen Leopard, als Symbol der gezähmten Natur, an der Leine hält. Im Hintergrund links befinden sich zwei geflügelte Genien: Einer bläst das Jagdhorn, während der andere die Gottheit mit einem Kranz für die erfolgreiche Jagd ehrt. Der rechte Bildrand zeigt dagegen einen Flirt zwischen Nymphen und Satyrn, ausgelassen und harmonisch – ein deutlicher Kontrast zu der nüchternen Darstellung der Jagdbeute im Vordergrund.

Dieses Werk, das einst den großen Speisesaal des Schlosses Honselaarsdijk in der Nähe von Den Haag schmückte, wurde laut dem Inventar des Schlosses gemeinsam mit weiteren Jagddarstellungen anderer Künstler ausgestellt. Das Gemälde stellt sich als eine Zusammenarbeit von dem flämischen Barockkünstler Peter Paul Rubens (1577-1640) und seiner Werkstatt und dem auf Tierdarstellungen spezialisierten Künstler, Frans Snyders (1579-1657) heraus, dessen Handschrift klar in der Darstellung der Jagdhunde sowie der Jagdbeute zu erkennen ist (Robels, S. 373 – 374).

Bei näherer Betrachtung des Gemäldes fällt auf, wie der Künstler die Schönheit Dianas symbolisch und bildhaft über das Leben der Tiere stellt, was gleichzeitig die Dominanz der Göttin demonstriert. Die toten Tiere, in lebloser Perfektion dargestellt, liegen scheinbar wahllos übereinander. Diese Anordnung erinnert an eine Theatralik, die auch heute noch in der Jagdkultur während Gesellschaftsjagden zu finden ist, wenn erlegtes Wild nach der Jagd in zeremoniellen Gruppen arrangiert und mit Tannenzweigen geschmückt wird.

Werkdaten

Peter Paul Rubens, Die Krönung der Diana, um 1625, Öl auf Leinwand, 165,5 x 187 cm, Potsdam, Bildergalerie Schloss Sanssoucis, Inv. Nr. GK I 6293.

Werkdaten

Peter Paul Rubens, Die Krönung der Diana, um 1625, Öl auf Leinwand, 165,5 x 187 cm, Potsdam, Bildergalerie Schloss Sanssoucis, Inv. Nr. GK I 6293.

Von Erhabenheit zur Dynamik

Ein weiteres Gemälde von Rubens, Diana und ihre Nymphen bei der Jagd von 1637, zeigt ebenfalls die Göttin im Zentrum, gekleidet in einem roten Gewand, während sie mit einem Speer auf einen Hirsch zielt, der von ihren treuen Jagdhunden zu Fall gebracht wird. Hinter ihr visieren ihre Begleiterinnen ebenfalls eine Hirschkuh mit dem Speer an.

Im Gegensatz zu dieser sehr bewegten und dynamischen Darstellung der Diana zeigt sich im Hauptgemälde eher eine feierliche und majestätische Szene, die durch den Lichteinfall und die dadurch strahlende Haut bestimmt wird, aber auch durch die Umarmung des Gefolges, die Hierarchie und Macht der Göttin hervorheben. Es ist eine mythologische Szene mit allegorischem Charakter, die den Fokus auf Diana als Symbol der Jagd legt. Alles wirkt sehr geordnet und durchdacht. In dem späteren Werk von Rubens wird die Gottheit in einer aktiveren und lebendigeren Rolle dargestellt. Das Wild ist noch am Leben, es hat jedoch durch die Jagdhunde keine Chance zu entkommen. Durch die Licht- und Schattenführung stehen weniger die Tiere im Fokus des Gemäldes: Die Blicke der Betrachtenden werden automatisch auf Diana und ihre Gefährtinnen geführt und somit scheint die Gesellschaftsjagd im Zentrum zu stehen.

Werkdaten

Peter Paul Rubens, Diana und ihre Nymphen bei der Jagd, um 1637, Öl auf Leinwand, 183 x 386 cm, Madrid, Privatsammlung.

Dianas Ambivalenz: Beschützerin und Jägerin

Diana ist mehr als nur die Göttin der Jagd. In der römischen Mythologie wird sie auch als Beschützerin der Frauen, der Jugend, der Wildnis und des Waldes verehrt, ihr griechisches Pendant ist Artemis. In vielen Lexika wird sie auch als Beschützerin der Tiere beschrieben, doch das Gemälde offenbart einen tiefen Widerspruch: Wie kann eine Göttin, die für den Schutz der Natur steht, gleichzeitig Tod und Gewalt über die Tiere bringen, die sie zu bewahren versucht?

Ihre entblößte Brust steht als Symbol für Fruchtbarkeit, während ihre Keuschheit ein weiteres zentrales Attribut der Göttin ist. In der Mythologie wird sie als jungfräuliche Göttin dargestellt, die den Kontakt zu Männern mied und Strafe über jene brachte, die sich ihr näherten. Wenn sich doch ein Mann in die Nähe der Göttin begab, wurde dieser von ihr bestraft: So erzählt der antiken Dichter Ovid in seinen Metamorphosen (Buch 3, 138-252), dass sie den Jäger Aktaion, der sie beim Baden überraschte, in einen Hirsch verwandelte, der daraufhin von seinen eigenen Hunden gerissen wurde. Gleichzeitig verlangte Diana auch von ihren Nymphen Keuschheit, was Rubens in seinem Werk jedoch bewusst kontrastiert: Die Nymphen werden in einer flirtenden Szene mit Satyrn dargestellt, deren lüsterne Blicke und verteilte rote Kirschen auf erotische Spannung hindeuten. Doch dies ist nicht der einzige Kontrast in seinem Gemälde: Ebenso steht das freudige Feiern der erfolgreichen Jagd im Hintergrund im Gegensatz zu dem Schicksal des erlegten toten Wildes im Vordergrund.

Foto: Sophia Rehor (2024).

Literatur

Arnout Balis: Rubens Hunting Scenes, New York 1986.

Wilhelm Bode/Elisabeth Emmert: Jagdwende, München 1998.

Hella Robels: Frans Snyders. Stilleben- und Tiermaler 1579–1657, München 1989.

Werner Rösener: Die Geschichte der Jagd, Berlin 2024.